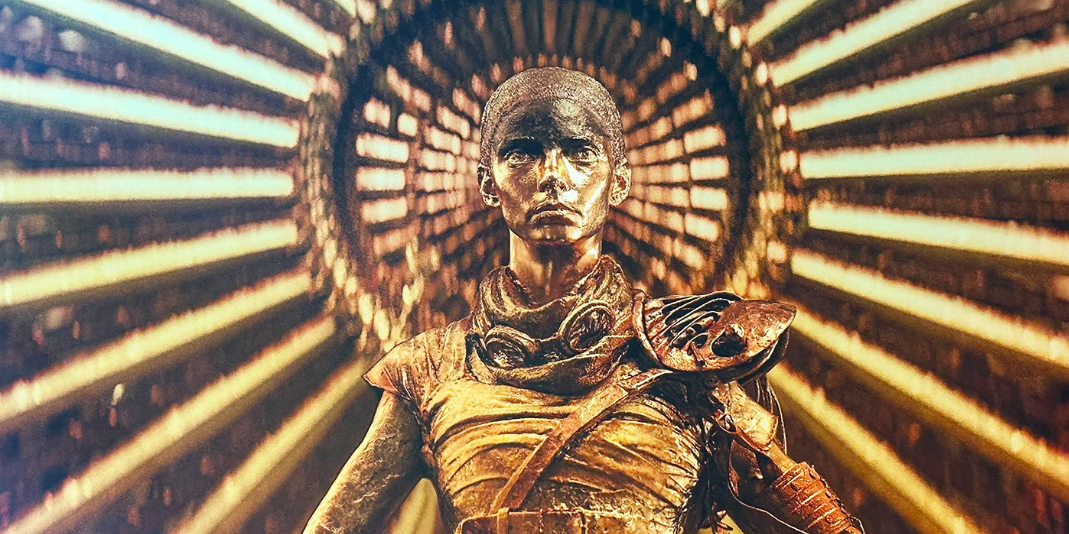

《狂暴女神》在上映后备受差评,观众给出的理由出奇一致。该电影作为《疯狂的麦克斯》系列的新作,是2015年《疯狂的麦克斯:狂暴之路》的前传,自立项以来就备受关注。影片毫无悬念的入选今年第77届戛纳电影节非竞赛单元,延续了乔治·米勒个人所创造的废土末日美学和强烈的视觉风格。

然而,从电影技法和镜头语言的角度来看,尽管观影前已经知道《狂暴之路》所创造出来的杰出作者性和独特的个人美学,我们都深知,想要在新一部(无论是续集还是前传)超越《狂暴之路》的高度是不可能的,连乔治·米勒本人都很难做到。本文将通过简单的分析探讨《狂暴女神》为何是一部令人失望的前传作品。

9年前上映的《狂暴之路》显然重塑了好莱坞标准的动作商业大片的概念,因此现在再次审视这一影片,它无疑是集中展现2010年代好莱坞工业的集大成之作。在这部影片中乔治·米勒显示了其卓越的导演功力,尤其是在视觉效果和动作场面的设计上的精湛技艺。影片的大部分场景都是在纳米比亚的沙漠中拍摄的,沙漠广袤无垠的景色与炫目的车战场面相结合,营造出一种震撼人心的视觉冲击。

然而,尽管大卫·米勒依然担任导演,但在《狂暴女神》中,他的导演技巧和作品质量都与《狂暴之路》有一定的差距。《狂暴女神》相比前作添加了过多的故事背景介绍和情节发展需求,这就使得整部电影显得剧情和逻辑混乱,节奏拖沓。电影中的角色台词数量过多,这无疑增加了观众的观影负担,与前作的简洁明了形成了鲜明的对比。尽管电影宣传团队一再强调这似乎也是在吸引粉丝和影迷的一种噱头:主演安雅·泰勒·乔伊的台词只有30多句,而她的搭档克里斯·海姆斯沃斯的台词也不过60多句,但他们并没有告诉观众的是,电影其余的所有角色远远超过了两位主角的所有台词数量。

大量对白和冗长叙事节奏的使用,不仅降低了电影原有的刺激和爽感,更失去了前作的快速、精准和冲击力。这种情况在电影初始阶段就已可见端倪,到中期更是将整体的紧张感和冲击力彻底削弱。这时,你会发现,《狂暴女神》仅仅是一个前传,它已经失去了《狂暴之路》那种独特的吸引力和惊艳感。

在当前的好莱坞工业体系中,CGI特效制作已经高度专业化和技术化,创造出的影像世界是普通现实中无法实现的,它赋予了电影创作者无限的想象空间。然而,过度依赖CGI特效制作可能导致影片质量下降和不真实感,这种情况在《狂暴女神》中表现得尤为突出。

乔治·米勒在前作《狂暴之路》中大量使用实拍特效,而在新作《狂暴女神》中,他似乎更加依赖于CGI特效。这种转变让人怀疑他是不是因为年事已高而害怕拍摄危险的实拍场景。然而,过度依赖CGI可能会导致视觉效果缺乏真实感,特别是在前作《狂暴之路》中,实拍特效带来的废土末世美学和冲击感,在新作中被CGI的人工痕迹所取代,削弱了影片的紧张感和冲击力,爽感也大大削减。在追逐和战斗场面中,过度使用CGI可能会让场景显得过于光滑和虚假,缺乏实拍特效那种粗糙的真实感。

在《狂暴之路》中,实拍特效与有限的CGI结合得非常自然,观众无法分辨哪些部分是CGI。这种无缝结合提升了影片的视觉一致性。然而,在《狂暴女神》中,某些CGI特效场景与实拍场景的衔接不够自然,导致视觉效果出现割裂感。非专业领域的观众似乎都能一眼分辨出哪些场景是特效制作出来的,哪些又是实拍。这种不一致性使得观众在观看时容易被特效的“虚假感”分散注意力,从而影响观影体验。

另一方面,如前所述,《狂暴女神》的叙事节奏相比《狂暴之路》显得缓慢且冗长。虽然我们都明白在这部前传中,角色背景故事的介绍是至关重要的,为观众了解弗瑞奥莎的起源和崛起提供了关键信息,但相比于《狂暴之路》的叙事节奏和方式,明显存在较大差距。

《狂暴之路》以其紧凑的故事情节而受赞誉,自开篇便处于紧张的状态。此外,该电影的叙事高度地依赖于角色驱动。影片几乎没有冗长的铺垫,观众立即被带入一个充满紧张和危机感的世界。整个故事通过一连串的追逐和战斗场面,不断升级的紧张感和危险使得观众始终处于悬念之中。麦克斯和弗瑞奥莎的合作与冲突推动了整个故事的发展。他们的动机简单而直接:生存和反抗。这种清晰的角色动机使得观众能够迅速理解并投入到角色的困境中,从而产生强烈的情感共鸣。每一个动作场面都精心设计,节奏明快且扣人心弦,确保观众始终被剧情紧紧抓住。可以说,在《狂暴之路》每一场戏没有废笔更没有废话。

然而,在《狂暴女神》中,导演将更多的注意力放在了弗瑞奥莎的成长历程和内心世界。导演使用章节叙事很大程度上强化了影像故事的冗长感,而更不用说的是影片为了弗瑞奥莎的背景故事和人物发展进行了2个章节的铺垫,这使得前半部分节奏较为拖沓。虽然这种铺垫有助于深化角色,让观众沉浸这个人物内心的起源之中和能深度进入到废土世界中,但这也当然削弱了前作中所带来的快准狠,节奏快的观影体验。

这种情感铺垫虽然增强了角色的深度,但也在一定程度上拖慢了故事节奏。情感的细腻描绘需要时间,如果处理不好,容易导致情节节奏变慢。观众需要等待较长时间才能进入高潮部分,等节奏真正快了的时候,观众似乎已经没有心情进入或者说为何不早点到来呢?这使得影片节奏松散,剧情节奏更是缓慢下来了。

《狂暴女神》在动作场面设计上,远未达到前作《狂暴之路》的水准。相较而言,《狂暴之路》中每一场追逐战和战斗场景都经过精心设计,充满了独特的视觉元素和新奇的创意,例如“火焰吉他手”和“旋转战车”等。这些独特的设计不仅极大地提升了视觉冲击力,更给观众留下了深刻的印象。

相比之下,《狂暴女神》的动作场面缺乏创新性的元素。虽然依然有一些激烈的战斗场景,但整体设计较为传统和常规,缺乏前作给人的惊艳感。此外,我们很难再找到前作中那些创新性十足且令人难忘的元素。除了创新不足,《狂暴女神》的动作场面在执行效果上也存在一些问题。前作通过大量实拍特技以及高难度的特技表演,创造出非常真实且震撼的效果。然而,在《狂暴女神》中,虽然运用了不少特效和动作设计,但由于过度依赖CGI,导致场面显得过于虚假和不真实。

电影《狂暴之路》在动作场面的节奏控制上表现出色,每一场戏都紧张且高效,几乎没有冗长的铺垫和无用的情节。导演通过连贯的动作设计和镜头调度,使得每一场战斗和追逐都无比流畅自然,观众可以轻松跟随故事的发展。

其中最具代表性的动作场面包括,沙暴追逐战:在沙暴中电闪雷鸣,巨大风沙形成了强烈的视觉冲击力。还有弗瑞奥莎与麦克斯初次相遇时的战斗,他们在狭小的空间中通过绳索进行近身搏斗,动作紧凑激烈。

然而,由于制作人员对角色背景和情感铺垫的侧重,以及影片除了女主角弗瑞奥莎以外,需要介绍的男性角色较多,导致动作场面的间隔较长,影片的整体节奏不如《狂暴之路》那样紧凑,从而出现了动作连贯性不足的问题,某些场景的动作设计显得较为突兀和不连贯,使观众在观看时容易感到跳脱和不适。

至此,我们可以明确,《狂暴女神》的失败是全方位的,许多影迷并不期待它能超越前一部,更不可能超越。只能说不能抱有那样的期待,乔治·米勒在《狂暴之路》中展现了出色的导演掌控力,将动作、情节和视觉效果完美结合。而在《狂暴女神》中,所有的一切都荡然无存,片呈现出了不协调和不一致的感觉。相信乔治·米勒本人也十分清楚自己肯定再也创造不出前作那样的伟大杰作,于是最不可原谅的事情终于还是在结尾出现了:

在片尾字幕滚动的时候,乔治·米勒竟然又放了一遍《疯狂的麦克斯:狂暴之路》中的所有经典、令人难忘的名场面片段!与其这样,还不如我再看一遍原作,干嘛要花£20去最大的iMax影院看一遍全方位都未达到预期甚至在许多关键环节上显得力不从心的前传?

这一全面的失败提醒我们,成功的续集或前传不仅需要延续前作的优点(而现在观众似乎对这方面的要求越来越高),更需要不断的创新和提升,无论是哪个方面。全世界的电影工业正面临剧本创作疲乏/创新的困境,电影制作者们纷纷在创作续集或前传电影,甚至重启一个系列的电影,但大部分的尝试都以失败告终,尤其是如今的好莱坞电影。

-

仓鼠球 2024/6/27

-

路拍社 2024/6/17

-

仓鼠球 2024/6/18

-

娱乐搬用工 2024/6/12

-

娱乐搬用工 2024/6/12

-

仓鼠球 2024/6/12

-

仓鼠球 2024/6/12

-

仓鼠球 2024/6/10

-

仓鼠球 2024/6/10

-

仓鼠球 2024/6/10